一貫性ある環境認識とは

売りか買い、下目線か上目線か、この判断を「いつ」行えるのか?

今は買い目線なのか?売り目線なのか?

チャートに向き合う以上、チャートを見たその時の環境を瞬時に迷いなく答える基準や規則は当然持ち合わせていなければなりません。

今回はその先の話まで見ていきましょう。一体「いつ」から目線は確定するのか?

環境認識における大きなテーマですね。

環境認識という分析はこの問いに対する答えを出すために行っていると言っても過言ではありません。

可変式ハーモニックD手法におけるこの問いへの答えは、

いつでも行えるもの、そしていつも固定できるもの

となります。

チャート分析における環境認識の役割

FXにおける環境認識とはどのような役割であるべきか。

大神は環境認識を以下の様に考えています。

上目線 か 下目線 即時および常時の固定

簡単な例えを出すと100本の内、5本が当たりのFXくじがあるとします。

そして当たりくじの5本は、くじが50本入った上の箱、くじが50本入った下の箱のどちらかに集中しているとします。

環境認識とは上の箱か下の箱を選択し、100分の5のくじを50分の5まで絞り込む作業というわけです。

ハーモニックD手法における環境認識とは、ハーモニックパターンを構成する導線の方向の固定であり、現在地把握の中の一項目に過ぎません。

よって環境認識によってエントリーする/しないという判断は行わない。

しかし目線を常時即座に固定するという事。

そしてどうなったらその目線は変わるのか。

この重要な二つの基準は一貫性のある環境認識の土台と順序があって整います。

以下、流れで見ていこうと思います。

環境認識と現在地把握の流れ

チャートに描かれた導線の「道」、そしてその導線上に存在する「情報」である構造規則、描かれた導線がどの規則にあるのかを認識する。

2、1の認識により環境認識が確定する

該当の構造規則、構成された導線の階層により環境認識=目線が確定する。

3、目線の方向に即した調整波待機

環境認識の役割である目線固定が確定したのだから、調整波の発生を待つだけ。

2の環境認識でどうして目線が固定ができるのか、非常にシンプルで簡単です。

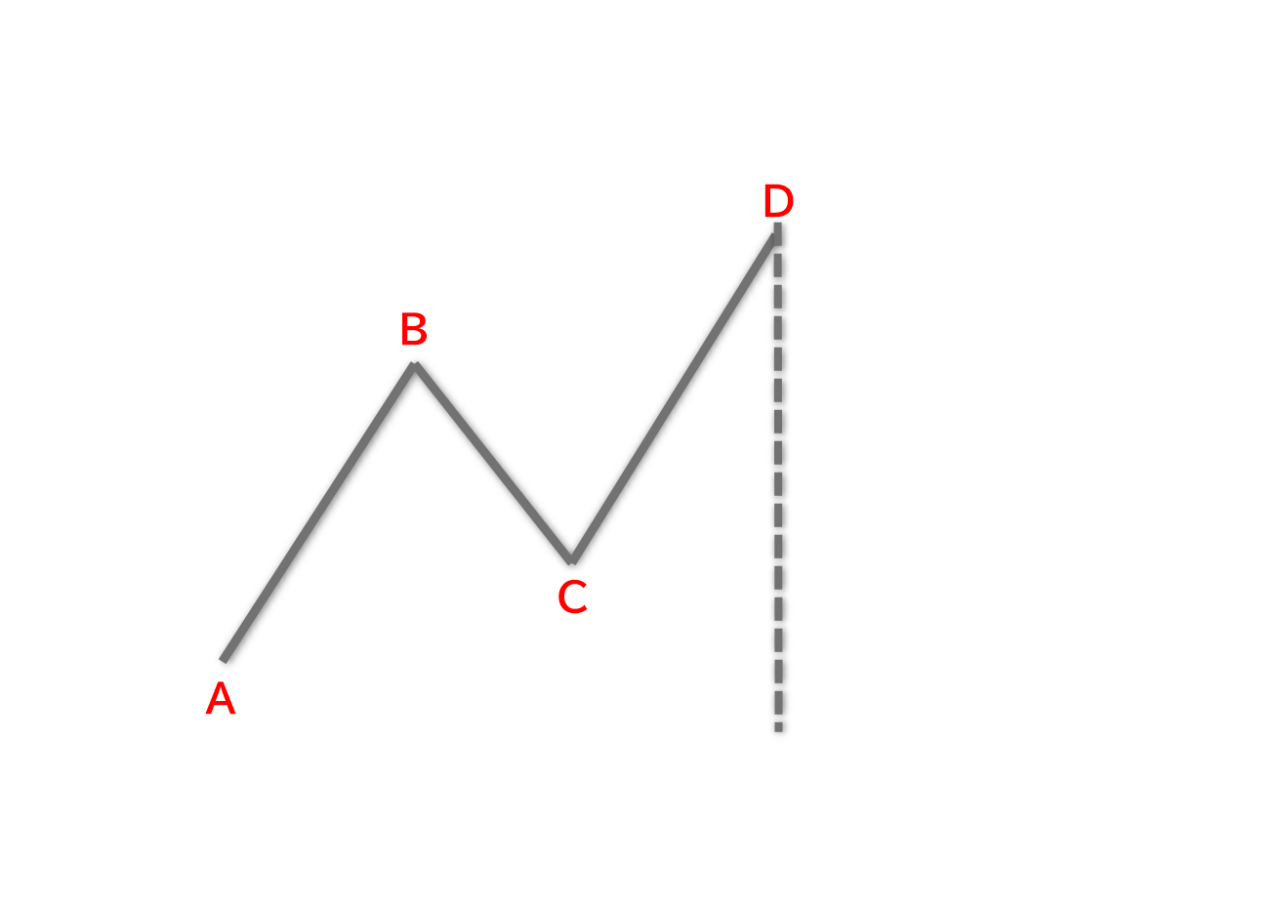

より分かりやすく導線を用いた図が下記です。

ABCDを結ぶ導線を規則に従って描写し、Dが現在価格とする。

そしてここではABCDの構造規則をダウ理論における高値切り上げ安値切り上げの上昇トレンドと定義します。

点線垂直線が「現在地」ですね。

ここで環境認識をすると、直近導線CDが上向きのスイングであり上昇トレンドの構造規則を担うものである。

よって現在地把握の環境認識で上目線で固定する事ができる。

では上目線で固定しておけるのはどこまでか?

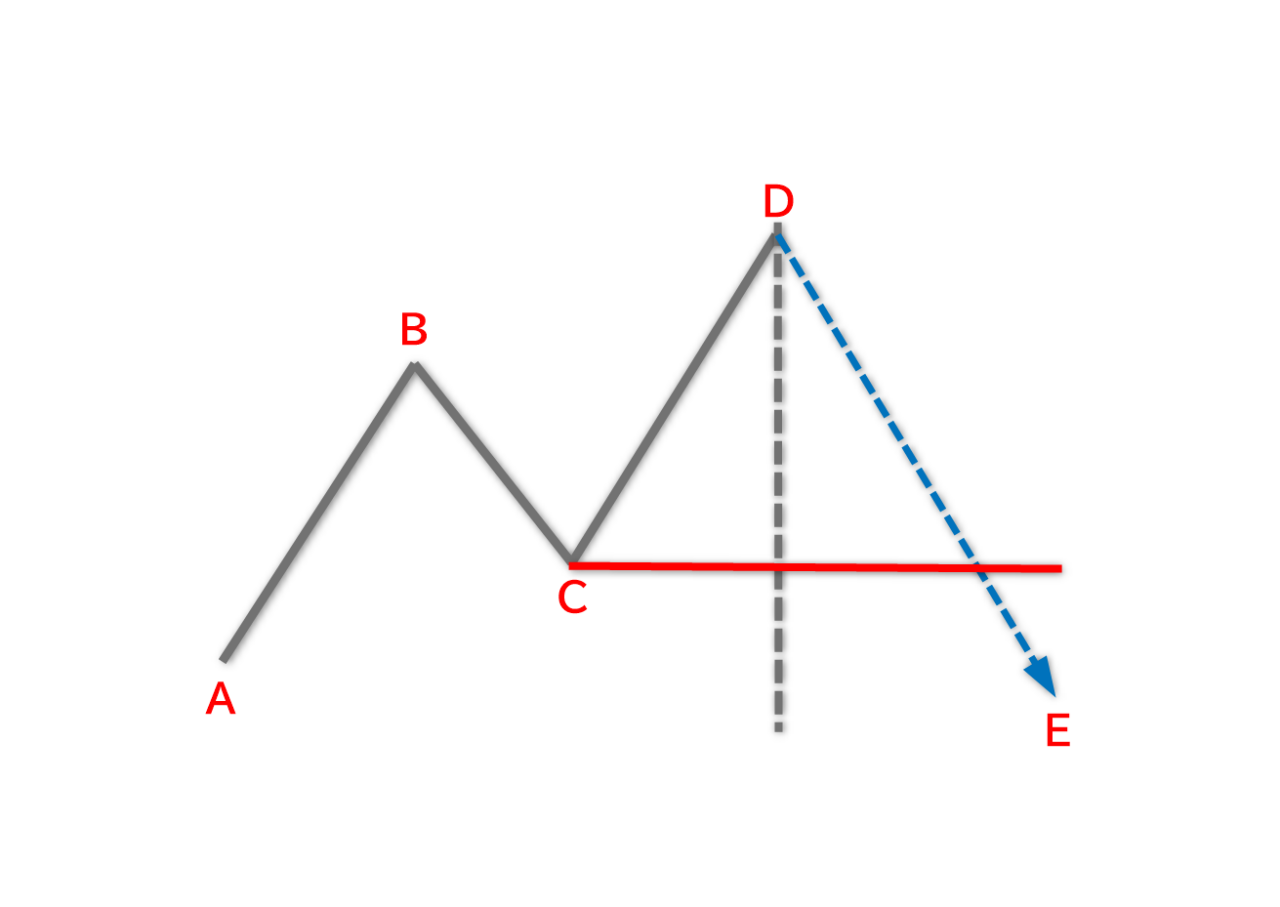

Cの安値を更新するDEの導線を描けた瞬間に上目線は消滅する。

なぜなら上目線で固定していた構造規則、ダウ理論における安値切り上げの定義がDE導線の発生により崩れるから。

まとめると、

相場の現在価格Dを認識

↓

導線の方向を描写

↓

構造規則で上昇トレンドを定義

↓

導線と構造規則の定義により環境認識を上目線に固定

↓

Cを越えない調整波を待つ

従ってこのチャートにおける環境認識を含めた現在地把握は、

CD間でCを越えないDE調整波を上目線で待つ

このように把握する事が出来ます。非常にシンプルで簡単ですね。

今回は最下層の導線のみを使用し、ABCD形状のトレンドを構造規則として用いたものとなります。

実際の可変式ハーモニックD手法では第二階層以上の導線も用いて、構造規則もより精密な8種を使用し、マルチタイムフレームで分析しますが、どの導線や構造規則に該当したとしても基礎的な現在地把握および環境認識の思考は上記に準ずるものです。

いたってシンプルな思考である事がお分かりいただけるかと思います。

目線が固定できない、いつもころころ変わってしまう方へ

頭から煙が出るような分析をやってしまっていませんか?

上目線か下目線か定まらない・・・それは環境認識を非常に難しく考えてあれこれ実行してしまっているのが原因である事が多いでしょう。

環境認識を理論手法の規則や基準が無い状態で行うと何が起こるか。

上目線に固定したはずがやっぱり下目線かとなる浮気心、自分の都合だけでチャートを見てしまう自己中心的分析、○○理論では上だがオシレーターは下だしよくわからない・・・

「 頭の煙が本格的な火事になる前に、鎮火しましょう 」

かく言う大神自身も上記を散々経験してきました。モニターを蹴りたくなるほどに笑

しかし本来の環境認識は上で示したように極めてシンプルであるべき分析なのです。

だって上か下か、まずはくじの数を100から50、半分に絞り込むだけなのだから。

環境認識で大切な事は現在地の把握です。これさえ定まれば上か下かと迷う事はありません。

今、チャートはどこにあるのか。何を待つべきか。

ここまで読んだ方なら、チャートの現在地は画面の右端の価格で150円です、なんていう答えにはならないはずです。

左から順番に一つずつ見ていった先に現在の価格があります。

どこまでが買える範囲でどうなるとそれが終わって売りに変わるのか、その基準と規則を確定させる事。

これを判断するために大神のハーモニックD手法では導線と構造規則を用います。

環境認識で迷ってしまう方は、今のご自身の環境認識に足りないものは何か(見ていく順番と基準)、何を付け足せば迷いのない環境認識となるか、こんな観点から見直してみてください。

一貫性ある環境認識の必要性

環境認識はシンプルであるべき

上か下か、上下二択だからこそ、チャートの現在地把握において一貫性をもって認識できるものでなければならない。

例えば先に例示したFXくじ。

環境認識を行わず100本中5本の当たりを狙うのと、一貫性ある環境認識を適用して50本中5本の当たりを狙うでは、当たりを引く確率に大きな差が生じてきます。FXトレードにおける環境認識は資金増加において絶対に欠かせない分析であると同時に、大きな有用性を担っているという事がおわかりいただけると思います。

にも関わらず、エントリーの瞬間のみに特化した商材や手法、インジケーターの多い事多い事・・・

この記事を読まれた皆さんはどうか今一度環境認識の有用性に思考を巡らせてみてください。

100本の中の5本を狙ってエントリーの瞬間を血眼になって探すより、ハズレの50本を取り除ける環境認識に考えを巡らせる方が圧倒的に勝ちに近付けると思いませんか?

現在、自分の核となる手法に迷われている方もそうですが、FX初心者の方は特にご自身の一貫性ある環境認識の確立から取り掛かってください。

一貫性ある環境認識ができれば、売り買い目線が確定します。

一貫性ある環境認識ができれば、トレンドが分かります。

一貫性ある環境認識ができれば、トレードできる範囲が分かります。

FXトレードを勉強してみよう。

そう思った時にどうしても目が向いてしまうのは、なんだか難しそうな環境認識より、エントリーの瞬間になりがちです。

FX初心者で運悪くその落とし穴に落ちてしまうと、「上辺だけ」で「エントリーだけ」を語るものを手法と勘違いしてしまい、100分の5のくじを場当たり的に引き続ける手法ジプシーを、これでもないあれでもないと、貴重な時間と金銭を浪費して何年にも渡って続ける事になってしまうのです。

自分はチャートのどこを獲りたいのか?

それを獲るにはどの順番で何を見たいのか?

100本から5本の当たりを狙うより、まずは大きな範囲から絞っていく事、100本から50本のハズレを取り除く術から構築していきましょう。

お疲れ様でした、コーヒーをどうぞ。